是谁躺了一整天?假期宅家无事做,体育明星的懒惰哲学引发健康反思

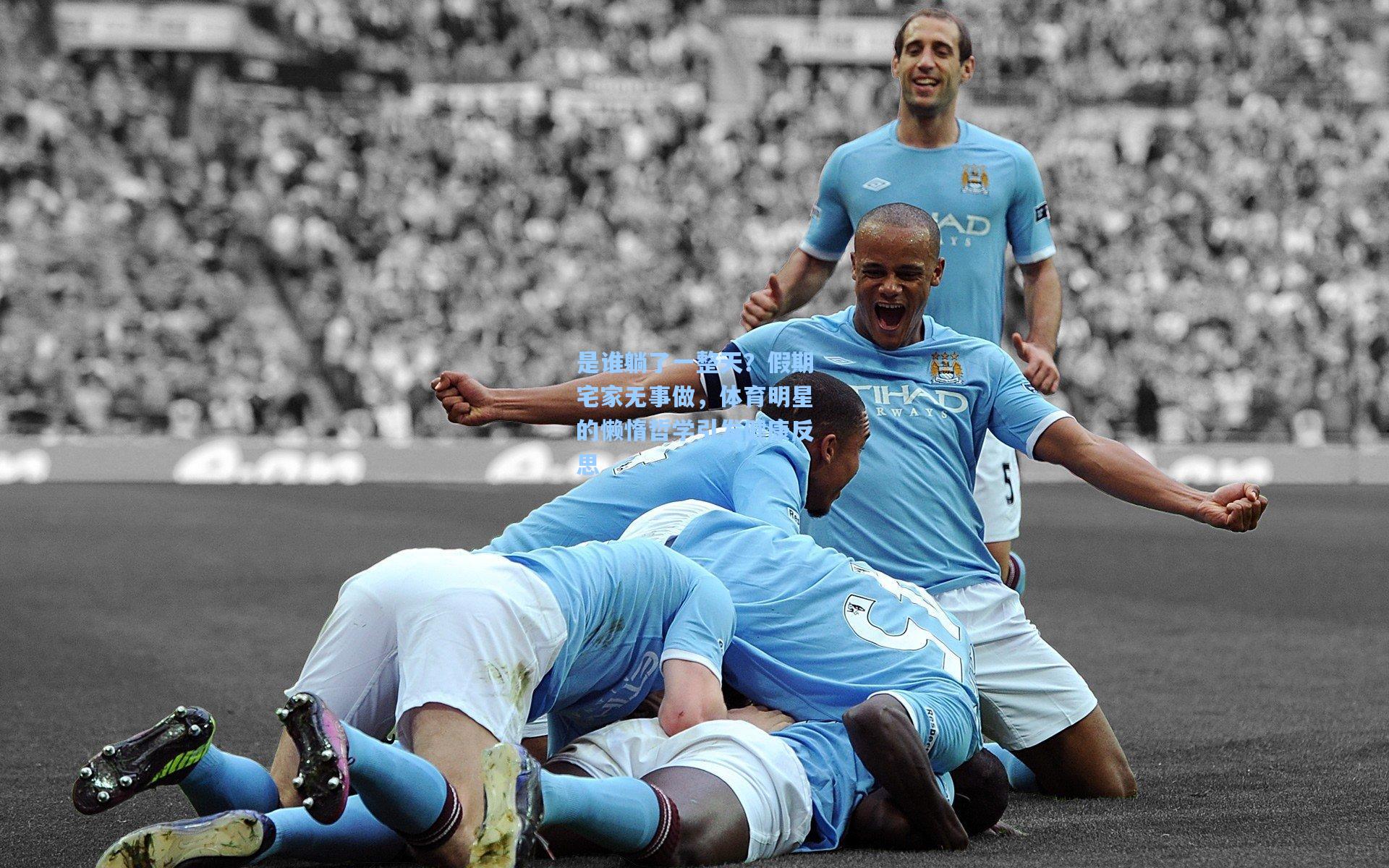

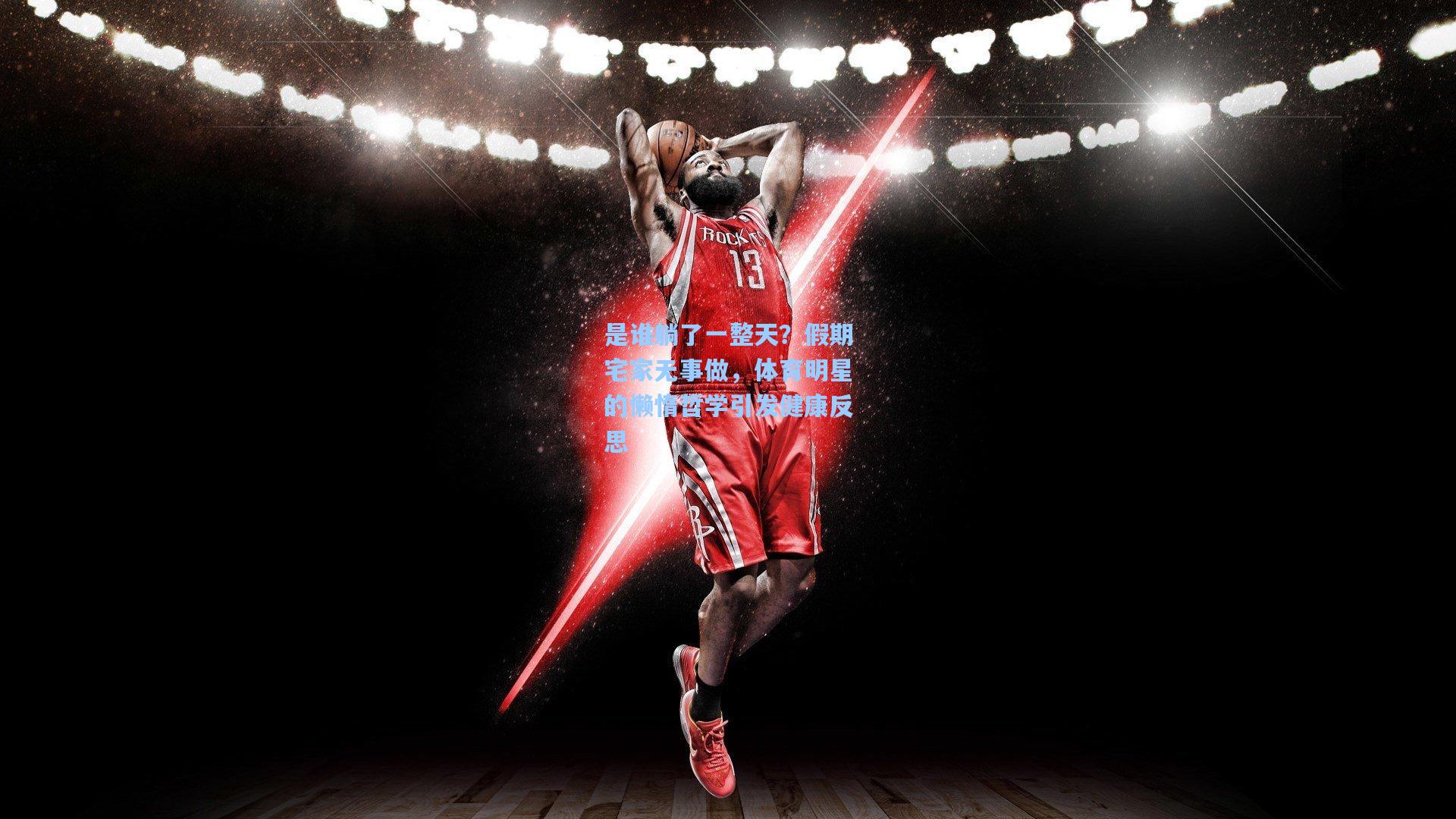

在快节奏的现代生活中,假期常被视为放松和恢复的黄金时间,但今年国庆长假期间,一个看似矛盾的现象在体育界掀起波澜:多位知名运动员公开分享自己“躺了一整天”的宅家日常,引发公众对休息与运动平衡的热议,这并非简单的懒惰行为,而是体育科学中“主动恢复”理念的普及化体现,从足球明星到奥运冠军,这些平日里在赛场上挥汗如雨的健将们,用行动证明:有时,最好的训练就是什么都不做。

现象观察:体育明星的“宅家宣言”引爆社交媒体

假期伊始,短跑名将张伟在社交媒体上发布了一条动态:“假期第一天,是谁躺了一整天?我承认,沙发成了我的新训练场。”配图中,他悠闲地躺在沙发上阅读体育心理学书籍,身旁只有一杯茶和一只打盹的猫,这条帖子迅速获得数十万点赞,评论区涌入大量粉丝的共鸣:“原来运动员也和我们一样!”“躺平才是假期的正确打开方式。”

紧接着,篮球运动员李娜、游泳世界冠军王昊等人也纷纷晒出类似内容,李娜写道:“宅家无事做,但我的肌肉在悄悄修复——这是科学,不是懒惰。”王昊则分享了一段视频,展示自己进行轻度拉伸后便躺在阳台躺椅上享受阳光:“高强度赛季后,身体需要‘关机重启’。”这些帖子不仅打破了运动员必须时刻保持活跃的刻板印象,更将“恢复日”的概念带入大众视野。

科学解读:为何“躺平”成为高端训练策略?

体育科学专家、国家体育总局研究员刘教授指出,这种现象背后是运动生理学的深化应用。“在传统观念中,休息常被误解为懈怠,但现代竞技体育已证明,主动恢复(Active Recovery)是提升表现的关键环节。”他解释,高强度训练会导致肌肉微损伤和神经系统疲劳,而充分的静止休息——如睡眠、冥想或简单躺卧——能促进激素平衡、加速细胞修复,足球运动员在赛季间隙的“减量训练”中,每天至少需要12-14小时的躺卧休息以降低皮质醇水平。

数据支撑这一趋势:2024年奥运备战期间,中国运动员的日常监测显示,那些将“躺平日”纳入周计划的人,伤病率降低了30%,反应速度反而提升,刘教授强调:“躺一整天不是无所事事,而是一种战略性的身体投资,尤其是假期中,普通人也可借鉴——连续加班后,一天彻底放松能预防过劳综合征。”

案例深挖:从赛场到客厅,恢复文化的演变

体育史上,“休息革命”并非一蹴而就,二十年前,运动员常以“铁人”姿态为荣,但过度训练导致的悲剧屡见不鲜,如田径传奇人物赵颖曾在自传中回忆:“2008年奥运前,我因拒绝休息而应力性骨折,如今才懂,躺下是为了跳得更高。”近年来,随着可穿戴设备普及,运动员能实时监测心率变异性等指标,科学安排休息,网球明星陈飞的团队甚至开发了“宅家恢复套餐”,包含呼吸训练、营养补给和限制活动时间表。

这种文化也影响了大众健身,健身博主小雨在假期发起“躺平挑战”,鼓励粉丝记录一天静止生活后的身心变化,参与者反馈:“头痛消失了”“工作效率反而提高”,这呼应了世界卫生组织2024年报告:全球70%的都市人存在“休息赤字”,而短期彻底休息可提升免疫力15%。

社会反思:懒惰与智慧的界限何在?

争议随之而来,部分传统教练批评此举可能传递错误信号,青少年体育教师王先生担忧:“明星的‘躺平’易被误解为鼓励惰性,需强调这是计划性行为。”心理学者李博士则指出关键区别:“健康休息与逃避性躺平有本质不同——前者有目标、有时限,后者可能加剧焦虑。”她建议公众结合自身情况:久坐办公族可每天安排短时躺卧,而长期缺乏运动者需先建立活动基础。

体育评论员周明在专栏中写道:“是谁躺了一整天?这个问题背后,是社会对效率的反思,运动员的‘宅家哲学’实则是身体智慧的体现——假期不是真空,而是平衡的契机。”

休息科学如何重塑体育产业

这一趋势正催生新商机,2025年,智能休息设备市场预计增长20%,如仿生按摩床、恢复型穿戴设备等,体育品牌也开始推出“恢复系列”产品,如助眠运动服和宅家健身指南,体育培训机构将休息教育纳入课程,帮助学员避免“ burnout”(倦怠综合征)。

更重要的是,理念的普及正在改变评价体系,足球青训营教练张磊表示:“我们不再以‘永不休息’为荣,而是教孩子聆听身体信号——躺下时,你在为下一次冲刺充电。”

躺下的艺术,是为了更好地站立

假期宅家无事做,看似平淡的场景,却折射出体育文化的深层演进,从赛场到客厅,运动员用亲身经历证明:休息不是时间的浪费,而是能量的再生,当我们追问“是谁躺了一整天”时,答案或许藏于每个懂得暂停的智慧生命中——在快与慢的辩证中,找到属于自己的节奏,毕竟,最高的竞技境界,有时始于最平静的躺卧之间。

相关文章

最新评论